投稿日:2025年07月11日 BLOG

ビジネスの現場でコーチングを使用する場合、1on1ミーティングの場などが想定され、主に上司が部下に対して行うケースが多いと思います。その際、上司側が思い悩むコミュニケーションに、コーチングとティーチングの使い分けというものがあります。

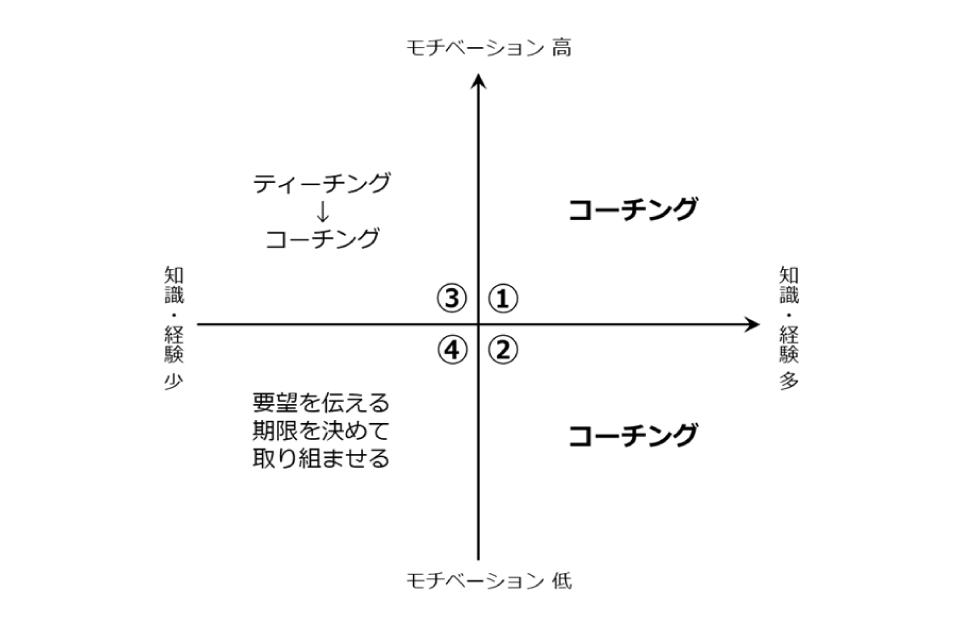

本日のBLOGでは、部下側の「知識・経験」(ヨコ軸)・「モチベーション」(タテ軸)をキーワードとしたポジショニングマップを用いて、それらの使い分けを考えてみたいと思います。

① 部下の「知識・経験」が多くて「モチベーション」が高い場合

この状態は、最もコーチングが機能しやすいと言えるでしょう。この場合、上司と部下との間には既に信頼関係が築けていることが多いようです。

② 部下の「知識・経験」が多くて「モチベーション」が低い場合

モチベーションの低さが上司と部下の信頼関係が築けていないことに起因している場合は、信頼関係を築くことを重視してコーチングを開始することが必要です。そして上司には、コーチングにより、部下の過去の成功体験を引き出したり、本人にとっての魅力的な目標を設定したりすることが求められます。

③ 部下の「知識・経験」が少なくて「モチベーション」が高い場合

一般的には、組織における若手社員が対象となります。上司は必要に応じて、ティーチングをベースにして部下のアイデアや行動を引き出します。なお、知識・経験が少ない部下は実現不可能な目標設定をしてしまうことがあるので、その場合の軌道修正も必要です。

④ 部下の「知識・経験」が少なくて「モチベーション」が低い場合

この中では、最もコーチングが機能しにくい状態と言えるでしょう。この場合、上司は部下との信頼関係を築いた上で、要望事項を伝えたり、部下に期限を決めて取り組ませたりします。時には、ある程度の強制力も求められます。

コーチングは、相手の潜在能力を引き出し、具体的な行動計画を立てることに有効なスキルですが、相手の特性を理解して使うことではじめて機能する性質のものでもあります。

「コーチングが職場では機能しない」と嘆いている管理職の方は、ぜひ一度、上記のポジショニングマップを活用して、コーチングやティーチングを実践してみてください。

このBLOGを読んで、「自分の職場でもコーチングを使ってみたい」と思われた方は、ぜひ、銀座コーチングスクール(GCS)丸の内校の無料体験講座にお越しください。

詳細はこちら:GCS丸の内校の無料体験講座

現代人の多くは、必要な“モノ”は一通り持っています。

このことから、人々の欲求は、次第に“モノ”から“コト”へと移行しつつあり、それに連動するかのように、人々の価値観は、“結果”から“プロセス”へと移行し始めています。

現代においてコーチングが支持されるのは、私たちコーチが、「クライアントとパートナー関係を築くことにより、クライアントの目標達成までのプロセスを管理できる専門家」だからと言えるのではないでしょうか。

コーチングオフィス エン代表 大石 典史